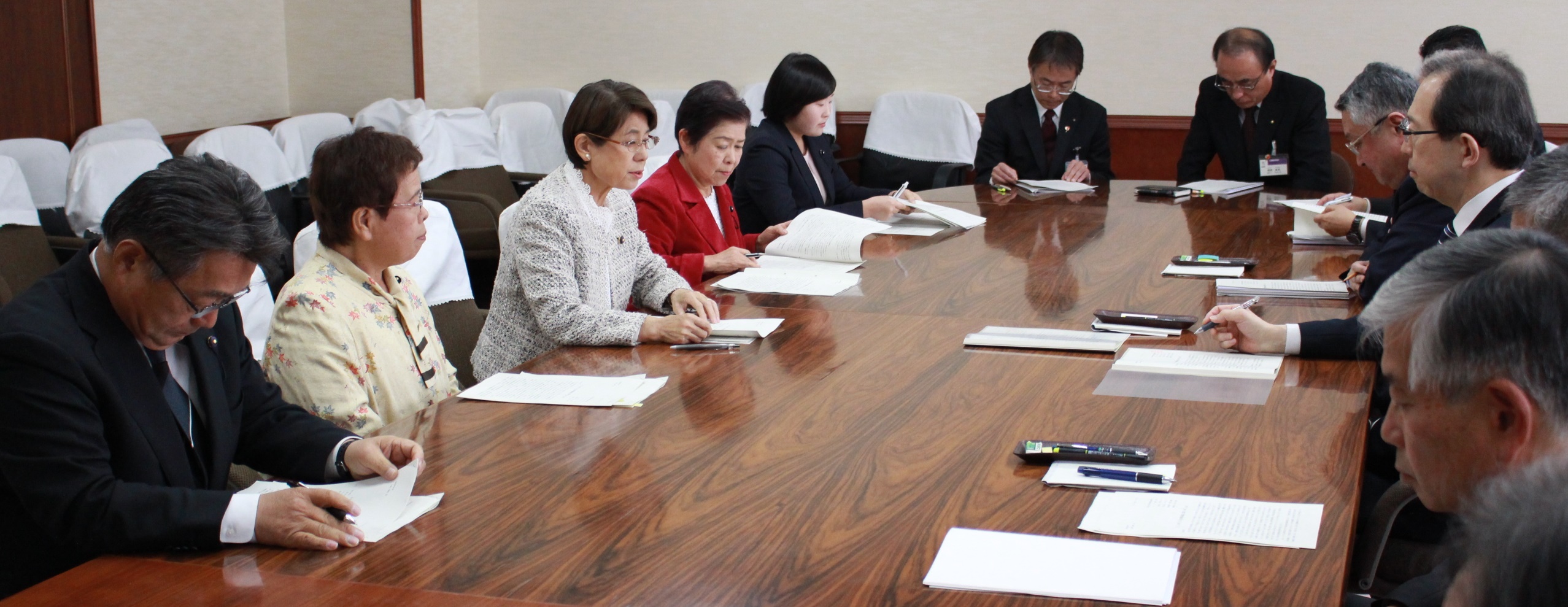

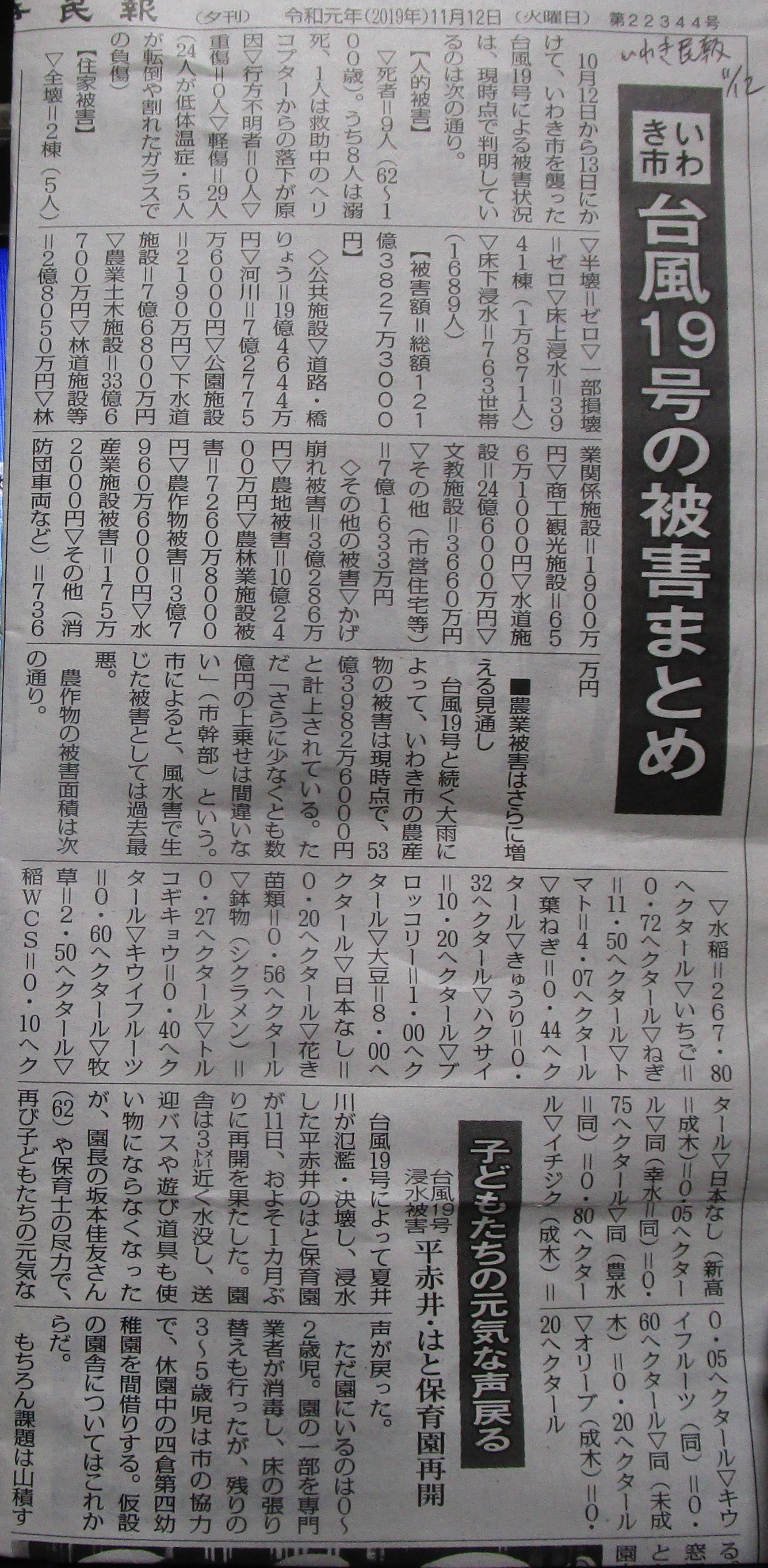

12月議会に向けた政調会が開かれました。今回は台風19号とその後の豪雨の災害直後の議会で被災者支援の内容が問われます。また、32人が亡くなったことに見られるように避難のあり方も問われます。さらに抜本的河川の費用の増額が求められます。 出荷前の袋に入った米の被害については、10a当り7万円が支給されることがはっきりしました。(国・1/21、県4/10、市町村1/10)

出荷前の袋に入った米の被害については、10a当り7万円が支給されることがはっきりしました。(国・1/21、県4/10、市町村1/10)

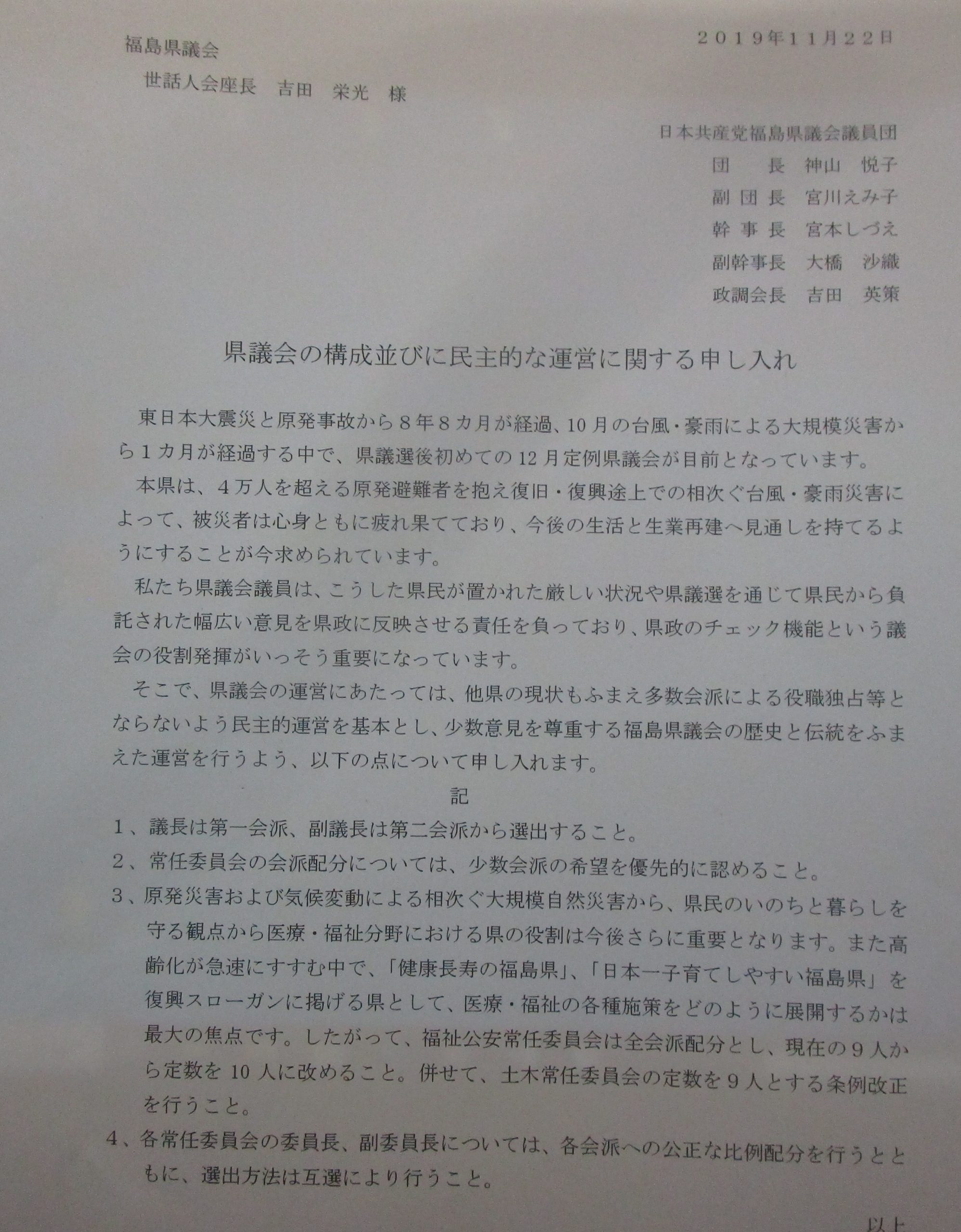

災害認定のための調査が進まないと罹災証明が出ないため、各種の支援制度の申請もできません。全県の罹災証明の発行は、申請件数の7割に到達したと報告されました。

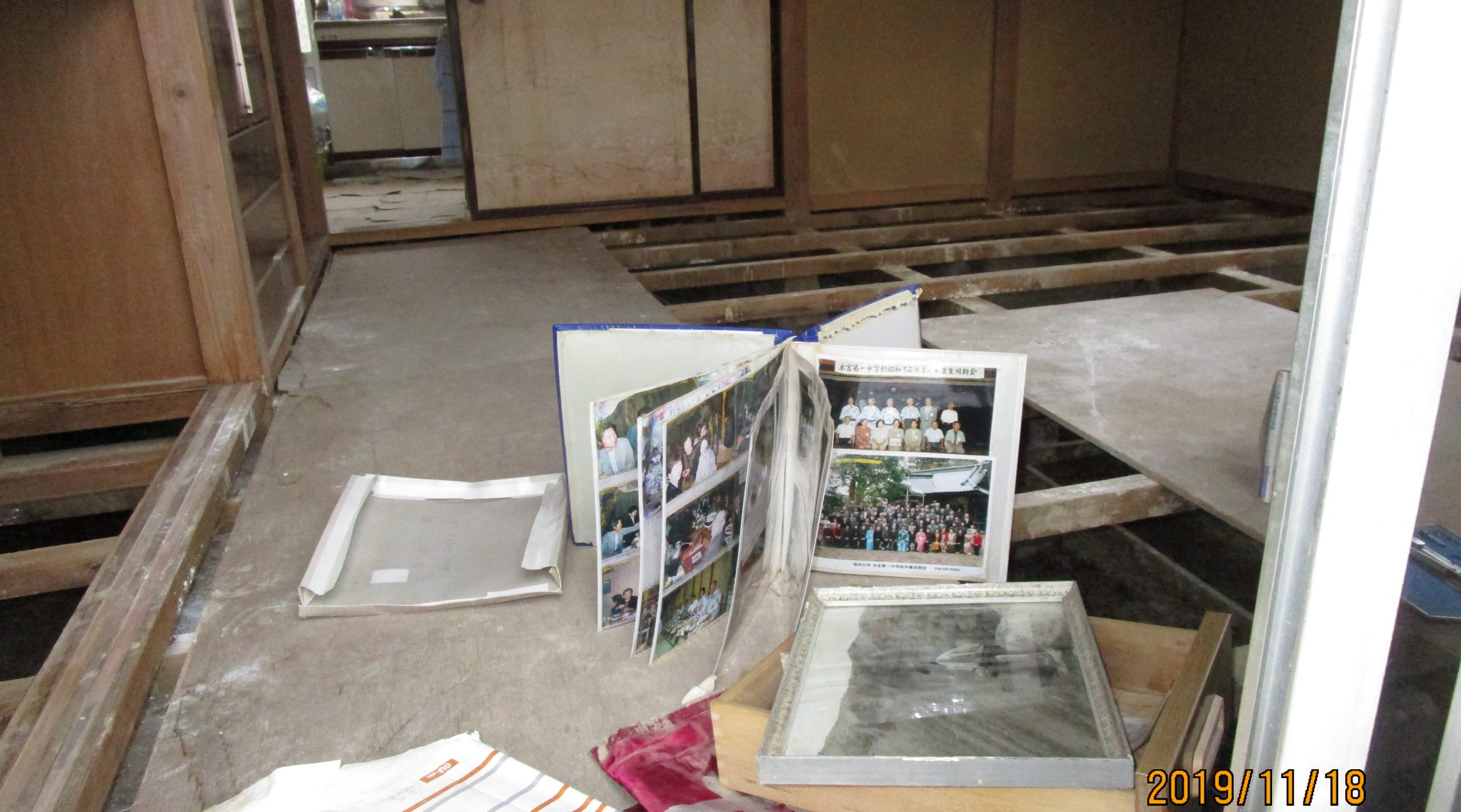

今回は浸水被害が多く、浸水した高さで機械的な認定が行われているのが現状です。国は、浸水被害の場合は住宅の機能がどれだけ損失したかも考慮し、畳がだめになり壁のや膨脹や水回りの機能が損失すれば大規模半壊または全壊とみなすべきとの通知を15年前に出していました。しかし、実際にはこの観点は考慮されていません。二次の調査の申請ができることを周知徹底すべきです。準半壊半壊以上なら災害救助法に基づく応急修理の補助対象となりますが、その補助基準が実態に合わないと言う問題があります。多くの家屋で畳が浸水して交換しないと住めませんが、畳の交換だけでは補助対象にならず、床板まで交換しないとダメ、畳をフローリングにするなら対象になると言う不合理さです。

土砂災害についても、裏山の林地が崩落した被害について、県は52件の被害が報告されているとしながら、治山事業で対応するか所は僅か3か所。治山事業の対象になるのはごくわずかで救われません。

18日時点の災害認定では、1万7426件の罹災証明発行のうち、全壊は1600件、大規模半壊が3119件、半壊が8596件、10%から20未満の一部損壊は463件、10%未満が3635件となっており、被災者生活再建支援法の対象となる大規模半壊以上の被災者は全体の27%にすぎません。今回から災害救助法の応急修理で新たに30万円支援対象となった準半壊は2.6%です。10%以下の被災者についても何らかの支援策が必要です。

中小企業の被災については、国のグループ補助金の支援があります。県は商工会等の組織に加盟していない事業者であっても、商工会が取りまとめてグループを組めるよう支援する方針で、地域の商工会の職員の事務手続きがスムーズに進むよう県は職員派遣を検討することが重要です。グループを組めない場合もに独自の支援があります。

通行止めになっている国道289号の田人地区は、年内目標で通れるように国から示さたとの事。7か所の堤防が決壊した夏井川については、抜本的対策が必要との説明。高柴ダムの放流については、河川管理者との協議があれば事前の放流も可能と企業局の答弁。

教育委員会の高校統廃合の進め方は合併ありきで問題、小名浜高校と海星高校も含めて、十分な話し合いをするよう求めました。

避難所では、「床上 10センチの差で支援が受けられないのは納得できない」「アパートが浸水して大家から退去を迫られているが罹災証明がまだ出ないため、借り上げ住宅の申し込みもできない」な ど の 実 情 が だ さ れ ま した。また「温かい食事」はほぼ提供されておらず、国の通達が現場で活かされて いない現状も明らかに。

避難所では、「床上 10センチの差で支援が受けられないのは納得できない」「アパートが浸水して大家から退去を迫られているが罹災証明がまだ出ないため、借り上げ住宅の申し込みもできない」な ど の 実 情 が だ さ れ ま した。また「温かい食事」はほぼ提供されておらず、国の通達が現場で活かされて いない現状も明らかに。 被 災 し た 事 業 者 か ら は「事業再開に数千万円かかると見積もられていて、早期にグループ補助金が使えるようにして欲しい」との 強い要望が出されました。 【下は、機械の値段が5000万円くらいかかるか・・とのお菓子屋さんの訴え】

被 災 し た 事 業 者 か ら は「事業再開に数千万円かかると見積もられていて、早期にグループ補助金が使えるようにして欲しい」との 強い要望が出されました。 【下は、機械の値段が5000万円くらいかかるか・・とのお菓子屋さんの訴え】

最後に国の河川国道事務所長から今回の災害の状況について説明を受け懇談し 間した。(私と吉田県議は都合でいわきに帰る)

最後に国の河川国道事務所長から今回の災害の状況について説明を受け懇談し 間した。(私と吉田県議は都合でいわきに帰る)

体調の関係で東京だと参加できる方もあり良かったです。皆さんに今度の県議選当選のお祝いの言葉をいただきました。

体調の関係で東京だと参加できる方もあり良かったです。皆さんに今度の県議選当選のお祝いの言葉をいただきました。 15日、水の上がった窪田

15日、水の上がった窪田 堤防が心配な富津

堤防が心配な富津

桜を見る会いわきの避難の問題

桜を見る会いわきの避難の問題